不治の病に挑んだ男『池上直一物語』1/3

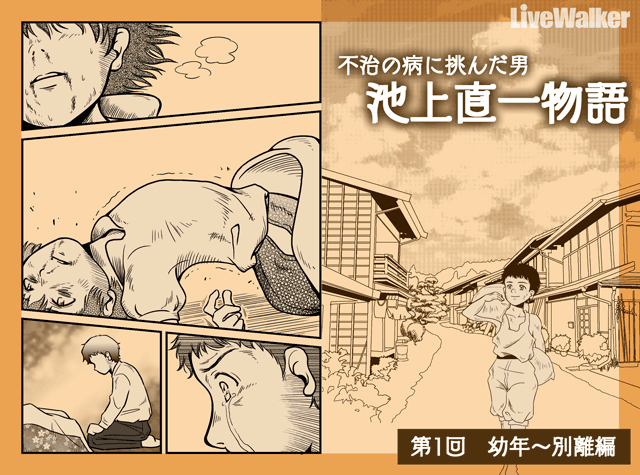

池上直一物語(1)「幼年〜別離」編

1907年(明治40年)、日露戦争後まもない北海道は札幌。開拓民として米問屋を営む池上家に初子が生まれる。長男となる赤ん坊は「直一」と名付けられた。

直一は大事なく健やかに育つ。やがて小学校に通うようになると、放課後は店の手伝いに明け暮れた。日々の重労働の中、荷積みのためトロッコで貨物列車まで米を運ぶことが数少ない楽しみだった。

その後、第一次世界大戦の影響により好景気を迎えた日本は、急激な物価の上昇に伴い米の値段が高騰。これにより米問屋や米富豪を襲う米騒動が勃発。この暴動に見舞われた少年の父は精神を病み、重度のアルコール中毒へと追い込まれ、家業は影を潜めるようになった。

厳しい生活を余儀なくされた池上家。だが、直一少年は「長男として5人弟妹を育て上げなければいけない」と奮起。日中は勉学、夜は日雇い労働にと励むのであったが、甲斐もなく悲劇が起きる。

※

それは少年が15歳になろうかという頃だった。下の妹が重大な病に伏せてしまった。その病こそは、亡国病とまでいわれた不治の病「結核」であった。

当時、結核という病気は最先端の医療技術を誇るドイツでさえも「未だ治療法の研究中」という代物。この病気を治せる医療は世界中のどこにも存在しなかった。

幼い妹は日に日に衰弱してゆく。時には苦しさのあまり乱叫乱罵し、そのまま意識を失ってしまうこともあった。直一少年は、それが治るあてのない病だと知りつつも看病を続けるしかなかった。何としてでも幼い妹を救わんとし、あらゆる治療法を模索した。

モルヒネなどの鎮痛処置、良いとされる民間療法、良いとされる食事療法など、正規の医療から代替療法にいたるまで、おおよそすべての改善策を試みた。

だが、それらが病気の改善につながることはなかった。結核は、刻一刻と妹の身体を蝕んでゆく。

結核発症後、ほとんどの日を病床にあった妹は、ただ息をすることもままならなかった。彼女の背中には、死の門とも言われる瘻孔(ろうこう:体内に溜まった膿が皮膚を破り出来る穴)がいくつも開いていた。年端もいかぬ妹の姿は、目を覆いたくなるほど痛ましく変化してゆく。

※

そして、その日はやって来る。別れの日。いよいよもって大量の喀血(呼吸器系の器官からの出血)による呼吸困難が深刻化。

これまで寝たきりであった妹は、呼吸困難の苦しみの反動から、背中を弓のように反らし上体を起こす。ほんの一呼吸分の小さなうめき声をもらすと、その姿勢を崩すことをなく息を引き取った。

増してゆく苦しみに寄り添うしかなかった。その悔しさ、その不甲斐なさ、少年は間もなく決意する。幼い妹を苦しみの果てに死に追いやった不治の病「結核」を根絶させんがため、結核を治す医師になる。

この挑戦を現代で例えるならば、それは、エイズや末期癌を完治させるに等しい。人命に関わる行為であり、人道的にも極めてデリケートな問題を含んでくる分野。当然の如く、その道のりは険しい。その挑戦や失敗を心無く罵る者、あまつさえ医学そのものを否定し、医療=悪のように吹聴する者もあらわれることは必至。

それでもなお、幼き妹の無念を晴らすため、直一少年は医師への一歩を踏み出す。その歩みが世界を変える時が来ると信じて。

<<次へ進む>>

「青年立志」編へ